2019年7月23日(火) セルリアンタワー東急ホテル39F「ルナール」において、第5回円卓会議を開催致しました。

第5回となる今年のテーマは「知的対流とオープンイノベーション」。CCCの主な活動領域で、二子玉川・自由が丘・渋谷を結ぶプラチナトライアングルエリアの一角を占める渋谷では、再開発の進捗に伴い、大手企業から起業家、個人まで多様なプレイヤーが集い、交わり、渋谷発のオープンイノベーションが創出されつつあります。他方、CCCでは、近郊の多摩川流域や以西の郊外地域でも「職住遊近接」「働き方から地域を変える」可能性を模索しています。今回は、渋谷で起こるイノベーションがヒトの知的対流を介してより広域に拡がり、クリエイティブシティ経済圏が創出される可能性、更にそれが東京圏、国土を牽引していく可能性について、株式会社東急総合研究所顧問の藤井健氏にキーノートでご解説いただき、続いてご出席の皆様による意見交換が行われました。

【開催概要】

| 日時 | 2019年7月23日(火) 15:00-17:30 |

|---|---|

| 会 場 | セルリアンタワー東急ホテル「ルナール」 |

| テーマ | 知的対流とオープンイノベーション |

| スケジュール | 15:00 開会挨拶 代表幹事 東京急行電鉄株式会社 都市経営戦略室 鈴置 一哉

15:05 キーノートスピーチ 15:35 フリーディスカッション |

| ご出席者 | ■ キーノートスピーカー 株式会社東急総合研究所 顧問 藤井 健様

■ アドバイザリーボード・メンバー 一般社団法人俯瞰工学研究所 代表理事 東京都市大学 学長 NPO法人CANVAS 理事長 慶應義塾大学 教授 一橋大学大学院 経営管理研究科 教授 ■ 幹事会員 コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部 副事業本部長 大日本印刷株式会社 専務執行役員 ABセンター マーケティング本部 本部長 株式会社日建設計 執行役員 都市開発グループプリンシパル 株式会社三菱総合研究所 副理事長 東京急行電鉄株式会社 取締役社長 東京急行電鉄株式会社 執行役員渋谷開発事業部長 ■ ゲスト |

キーノート

「知的対流と

オープンイノベーション」

株式会社東急総合研究所 顧問

藤井 健氏

昭和 58 年、一橋大学経済学部卒 建設省入省。都市局、住宅局、道路局等を経て、平成 5 年より岡山県庁に出向。企画課長として、岡山情報ハイウェイ ( 公共の光ファイバーを民間開放し、全県ネットワークを形成するもの ) の構築に携わる。平成 12 年扇大臣の秘書官。その後、土地情報課長等を経て、平成 19 年より長崎県副知事。平成 23 年に国交省に戻り、国土交通省大臣官房審議官 ( 国土政策局担当 )、関東地方整備局副局長を経て国土政策局長。この間、第二次国土形成計画策定に携わる。平成 29 年国交省退官後、平成 30 年より東急総合研究所顧問。平成 31 年 3 月まで、十八銀行取締役(長崎県)を兼任。

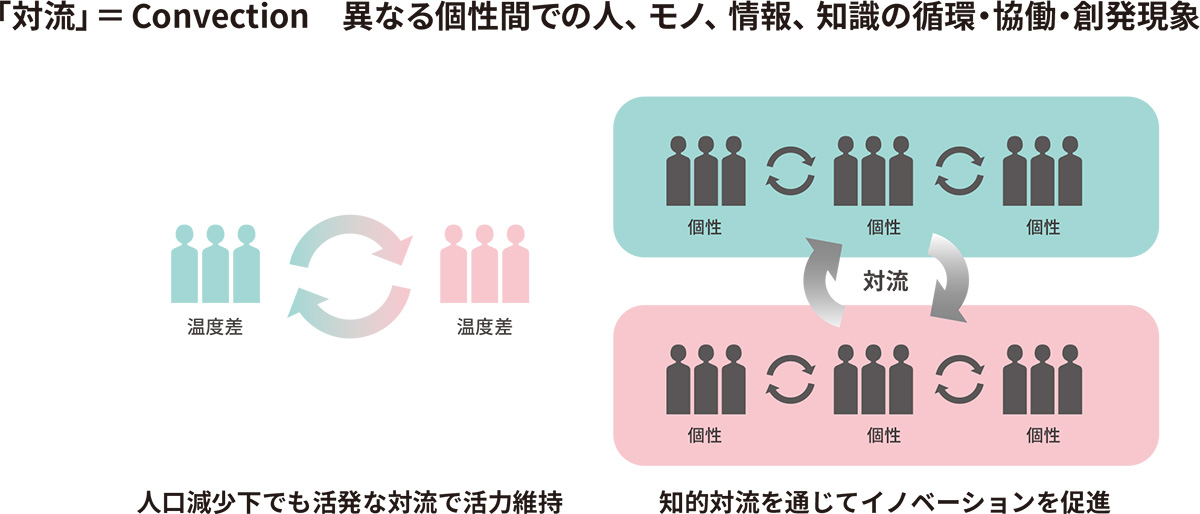

「対流」という言葉が、政府文書の中核に使われたのが、4年前の第二次国土形成計画である。

第二次計画のテーマは「対流促進型国土の形成」だ。対流は、温度差による流体内の循環を表す言葉だが、これを地域になぞらえると、地域に異なる個性があれば、その間を人・物・知識・情報が循環し、新たな価値創造につながって、たとえ人口減少が進んでも活力が維持できると考えた。また、イノベーションにおいて、対流は極めて重要だとの考えに立っている。

それまでのイノベーションは、クローズドイノベーションだった。しかしゲームチェンジが起こり、イノベーションの中心がオープンイノベーションに移行している。都市の構造、あるいは世界的なネットワークの中でオープンイノベーションにつながる対流現象を起こせるかどうかが、ゲームチェンジに対応することにつながるだろう。

この場合、第二次国土形成計画では、二つの対流が想定されている。一つは局地的な対流、一つは全国に広がる広域的な対流だ。

まず、全国的な対流を起こす装置として、スーパーメガリージョンを想定している。リニア中央新幹線が大阪まで開通すると、東京-大阪間が1時間で結ばれる。1時間というのは、ちょうど山手線1周に相当する。三大都市圏の移動が都市内移動と同等になり、世界に類を見ない7000万人が集積する巨大都市圏ができあがる。

もう一つの対流は、一定エリアで行われる高密度な対流だ。その対流の場として、イノベーションディストリクトと呼ばれる都市エリアが重要となっており、世界各地で整備が進められている。これを第二次国土計画では、「知的対流拠点」という言葉で表現している。キーワードは、「多様性」と「高密度」。オープンイノベーションでは、多様なプレイヤーの高密度の集積が不可欠で、多様性が密集する都市の拠点が重要となる。

この二つの対流は、別々のものではなく、相互に補完しあう関係にある。例えば、知的対流拠点がポツポツ点在するだけでは、イノベーションは持続しない。温度差を保つには、外部のネットワークからの様々なリソースが重要になってくる。国際的なネットワークはもちろんだが、日本の中にも多様な地域があり、そこに眠っている暗黙知や技術、人材を最大限使い切れるかどうかがポイントとなる。

また、対流を考える上では、インフォメーション(情報)とナレッジ(知見・暗黙知)の違いを踏まえる必要がある。

インフォメーションは、デジタル化され、ネットで瞬時に全世界に伝わっていくものだ。しかしナレッジは、デジタル化されずに頭の中にあるものなので、Face to face でしか伝わらず、ちょっと距離が離れただけで、急激に減衰する。さらに、バックボーンが異なると、高頻度・高密度・低コスト・インフォーマルなコミュニケーション無しには伝わらない。オープンイノベーションは、バックボーンの異なる多様性の創発なので、これまで以上に高密度なFace to faceが求められ、それが知的対流拠点の必要性を加速している。同時に、都市と地方の全国的対流においても、リニアのようにこれまでにない高密度、高頻度の人の行き来を可能とする交通がより重要となってくる。

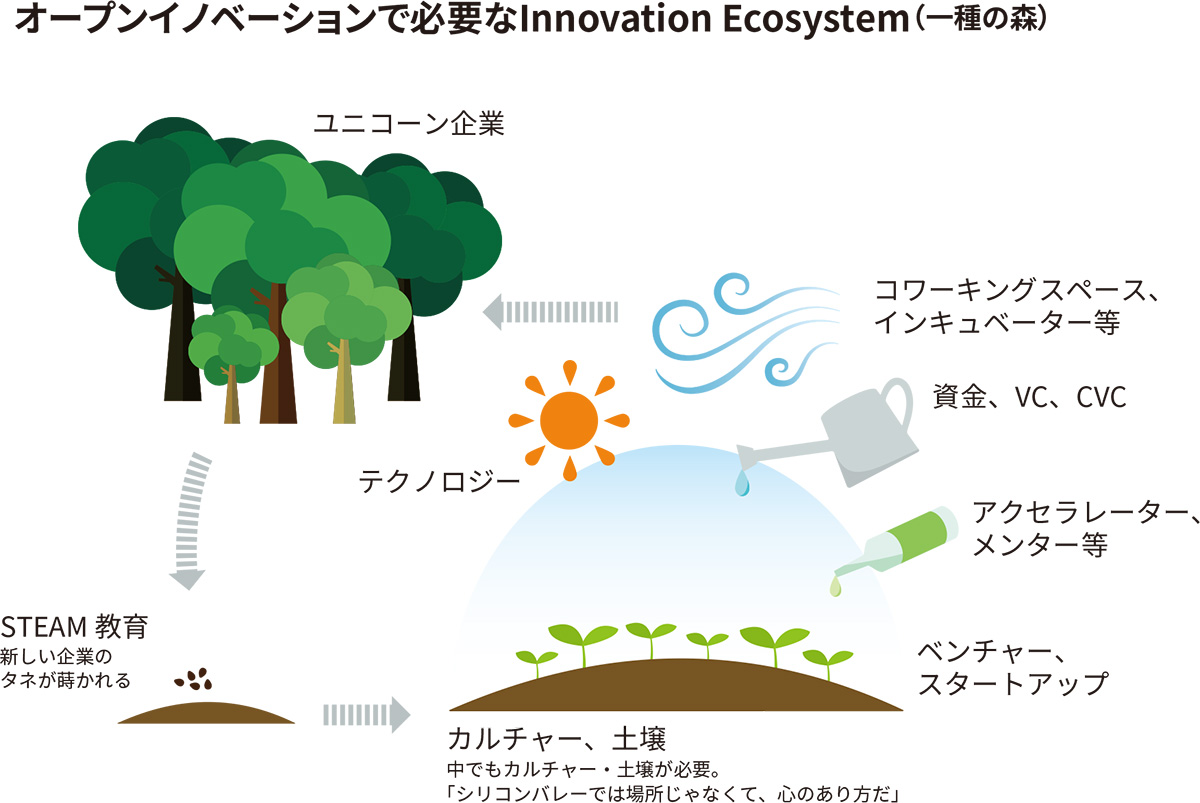

対流によるオープンイノベーションにとって一番大事なものは何か。それがイノベーションエコシステムだ。

クローズドイノベーションの時代は、中央研究所などで完結的にイノベーションが進んだ。しかしオープンイノベーションでは、様々なプレイヤーが創発し、支え合うことで初めてイノベーションが進む。たとえばアイデアを持つベンチャーが様々なプレイヤーに呼びかけ、新たなパートナーと出会うことで、新しいテクノロジーやアイデアが組み込まれ、事業がデザインされる。そこに、アクセラレーターやメンターの助言が加わり、資金が注がれることで事業化が進む。また、そのような活動を支え、新たな出会いをもたらすコワーキングスペースやインキュベーターといった空間装置が大きな役割を担い、カフェやオープンスペースといった様々な都市装置がその活動を支える。それによってスタートアップが育ち、やがていくつかがユニコーンになり、さらにSTEAM教育等を経て新しいベンチャーが参入する。

つまり、オープンイノベーションでは、生態系のような一種の「森」があって初めてイノベーションが可能となる。そしてこのような森のことを「イノベーションエコシステム」と呼んでいる。

森は、一本の木ではなく、多くの木々で形成される。さらに言うと、その森がより多様性に富み、密集しているほど、イノベーション創出につながっていく。言うなればジャングルのような多様性が密集する森、そんな森を都市の中にどれだけつくれるかが、オープンイノベーションでは重要となる。

渋谷はまだ途上だが、本格知的対流拠点=イノベーションディストリクトとして、日本を代表する独自の森(エコシステム)を形成している。

もともと渋谷は、エンターテイメント、ファッションの街として発展してきたが、その後それらを支えるクリエイティブコンテンツ産業が集積し、さらにIT、ベンチャーの一大拠点となった。

しかも、机ひとつで立ち上げたIT企業が数千億円プレイヤーになるといった事例も生まれ、幾多の成功、失敗の物語を積み重ねながら独自の土壌、カルチャーが形成されている。そして、イノベーションにつながる多種多様なラボやコワーキングスペースなども多数集積している。

このようなエコシステムを更に加速するのが、渋谷スクランブルスクエアに開設されるQWS(キューズ)だ。QWSは、渋谷の最も中心に位置し、東大・東工大・慶応大・早稲田大・東京都市大という沿線5大学もここを連携拠点とすることになっており、言わば、渋谷のオープンイノベーションのスクランブル交差点として機能することになる。

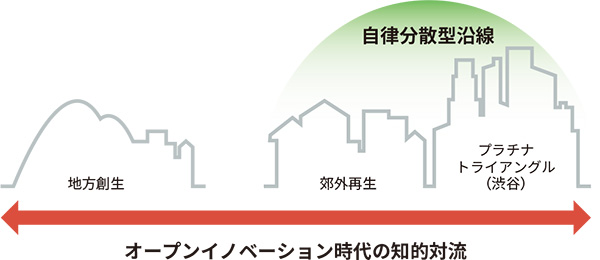

こうした渋谷のエコシステムは、既に周辺や沿線にも拡大し始めている。五反田では、渋谷から溢れたIT企業群が五反田バレーを形成し、東急沿線の祐天寺駅直結のスモールオフィスにも、世界を目指すスタートアップが立地している。その先には二子玉川をはじめとしたプラチナトライアングルがあり、さらに郊外に広がる形で、たまプラーザなどでも様々な活動が行われている。また、南町田では、商業施設と公園、鉄道が一体となった新都市整備が進められている。南町田は、東工大のすずかけ台キャンパスに近接していて、オープンイノベーションの場としての土壌もある。

このようなイノベーションの森の広がりは、働き方改革における郊外のワークスペース拡大と相まって、従来の都心への通勤を前提としたベッドタウンとしての郊外を、職住遊から成る自律分散型都市に転換していく基礎的要因となりつつある。

このようなイノベーションの森の広がりは、働き方改革における郊外のワークスペース拡大と相まって、従来の都心への通勤を前提としたベッドタウンとしての郊外を、職住遊から成る自律分散型都市に転換していく基礎的要因となりつつある。

このように、渋谷のイノベーションの森が沿線に広がっていくことで、渋谷の森自体も更に発展していくことになるが、その時、広がる森同士をつなぐのが知的対流だ。渋谷のエコシステムは、渋谷内の対流だけでなく、都心エリア、更に沿線に広がる森との広域的な対流の中で、相互に作用し、発展することになる。

そうなると、渋谷との対流が首都圏だけに留まっていてよいのか、ということが問題になる。我が国の地方には、多様な知恵、人材、大学等のリソースがある。これらもゲームチェンジの中で、オープンイノベーションに対応しなければならず、地方も地方なりの知的対流拠点が必要とされている。

しかしそこで問題となるのが、森をつくる上での人の集積の不足だ。森にとって、何より必要なのは多様性だが、人口減少が進む中、地方だけでは多様性をもたらす集積が決定的に足りないのである。

そこで鍵となるのは「関係人口」だ。関係人口とは、定住人口と交流人口の間に位置し、二地域居住や中期滞在などを総称した概念で、2019年6月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」で採用されたものになる。

関係人口は、国際的なイノベーションの世界では、既に担い手として一つの存在感を発揮している。その一例がエストニアのe-Residencyだ。

エストニアはオープンイノベーションを国を挙げて促進しているが、長期的人口減少に悩まされており、多様な人々の集積が課題となっている。その解決策としてe-Residencyと呼ばれるマイナンバーのようなものを海外居住者にも発行し、いわば関係人口として引き付けようとしているのである。カードを持つ人たちが、関係人口としてエストニアに関わり、人口減少の負の側面を克服していくことが期待されているのである。

因みにエストニアは、世界から注目されるエコシステムを形成しているが九州ほどの面積で人口は130万人ほどだ。日本で人口130万人を超える都道府県は30都道府県あり、やる気があれば30のエストニアを日本国内につくることができる可能性があると言えるだろう。日本の地方でも、関係人口に注目し、それぞれのエコシステムを形成していくことが大切だ。その際、渋谷には関係人口になりえる圧倒的な集積がある。仮に、 QWS 等を通じて、地方のコミュニティーと渋谷のコミュニティーが相互に対流を行い、その過程で、渋谷の関係人口が地方と渋谷を行き来し、地方のエコシステム形成に関われば、地方のイノベーションを加速できる可能性がある。それは地方だけでなく、渋谷のエコシステムの進化をも、もたらすことになる。

このように考えると、渋谷、沿線、地方のエコシステムが、「知的対流」というキーワードを通じて相互につながり、補完し合い、創発することを目指す必要があるのではないか。知的対流でつながるエコシステムにこそ、日本の未来があると言える。

オープンイノベーション

発露の要件は

世界で起こるゲームチェンジを踏まえた、日本でイノベーションエコシステムが本格化するための要件とは?

株式会社三菱総合研究所 理事長

小宮山 宏氏

オープンイノベーションの参考として「セ ンター・オブ・イノベーション」という文科省のプログラムを紹介する。これは、大学を中心に全国18箇所を拠点にいろいろな共同研究をやっているもので、相当成功しているプログラムと言われている。一つ屋根の下で大学や企業の関係者が議論し、一体となって研究開発に取り組むイノベーション拠点を構築する「アンダーワンルーフ」を採用し、文部科学省が18の拠点のうち10の大学に建物をつくった。これがうまくいっており、今、非常に面白くなってきている。

東京都市大学 学長

三木 千壽氏

今、力を持ちつつある国というのは、いい人材がどんどん流入し、その中でたくましく変わってきている。それこそ人材のダイバーシティだと思うが、たとえば、シンガポールのナンヤン工科大学は、もともとシンガポール国立大学の陰に隠れ注目されていなかったのが、いろいろな国から人が集まり、今はとんでもないことになっている。オーストラリアの大学の教員は、さまざまな国からきた人々で構成されている。ところが日本はまだ閉じられていて、なかなかそうはならない。日本でイノベーションを起こそうとすれば、アジアなり他国から人材を入れる仕組みを考えないとならないだろう。国内でいくら対流しても難しいのではないかという気がする。

一般社団法人俯瞰工学研究所 代表理事

松島 克守氏

最近感じるのは、ネットをネガティブに捉える人がシニアに多いということ。今の若い世代は、はじめからネットを使うのが当たり前だから先のことは心配していないが、今の高齢のリーダーはあまりにもITリテラシーが弱いと感じる。ここ20年ぐらいの産業を調べていると、唯一伸びている産業がITサービス産業だ。そういう意味でも、ネットをネガティブにとらえてはいけないし、マネージメントやリーダーがもっとITリテラシーをあげないと日本企業は世界についていけなくなると思う。

株式会社東急総合研究所 顧問

藤井 健氏

アメリカは先行的にオープンイノベーションが進んでいる。ボストンなどは、政策的にイノベーションディストリクトをつくっている非常に象徴的な都市だ。大学だけではなく、ケンブリッジイノベーションセンターという、イノベーションを促進する中間的な組織が重要な役割を果たしている。サイエンスパークなども、今までバラバラだったものを、あえて拠点的なディストリクトをつくるということを公共団体ベースでやっている。

EUでも「オープンイノベーション2.0」ということをEUの委員会で打ち出している。イノベーションを起こすときには、やはり社会課題というものが極めて重要になってくる。社会課題をイノベーションによってクリアにしていかなくてはいけないのではないかということで、EU全体で促進しているという話は聞いている。

株式会社三菱総合研究所 副理事長

本多 均氏

オープンイノベーションについては、日本に限らずいろいろなところで話されている。そこで、渋谷やプラチナトライアングルが持つ意味が何かをもう一度考えるのは、意味があることではないか。たとえば社会課題の8割は、じつは共通しているのではないか。じゃあ、それを解決するのは渋谷でないといけないのか。あるいは渋谷だからその問題が起きているのか。そういったところまで考えていくことはとても大事だと思う。 日本はずっと大都市至上主義できた。それで失ってきたものがあるが、失ったことに伴う問題が、今いろいろなところで顕在化してきている。そう考えると、東急が全国各地にポテンシャルのある拠点をもち、渋谷のような都市と両輪でやっていくことで、まちづくりやスケール感の違い、住む人によって生まれるものが変わるといったことも肌感で理解できるのではないだろうか。そうなれば、エコシステムが地方の活性化にもつながっていくのではないかと思った。

知的対流の

ドライバーは

多様性を結びつけるための切実な需要(=原動力)・トリガー・旗振り役は何か?都市内で、都市と地方で対流が起き続けるためには?

一橋大学大学院 経営管理研究科 教授

楠木 建氏

知的対流という概念の弱点は、結局「原動力」がないと何も起きないということだ。イノベーションが起きている場合、そこには切実な需要があることがほとんどだ。たとえば中国は、顔認識の技術が非常に進んでいる。これは中国が超監視国家で、共産党が政権を維持をするために切実な需要があるからだ。地方にいくとキャッシュマネジメントができないので、スマホ決済も切実な需要がある。日本の場合は、異なる個性があるという前提で「切実な需要(=原動力)」をきちんと見つけていかなければいけないのではないだろうか。放っておいても、対流はけっして起きないだろう。

NPO法人CANVAS 理事長/慶應義塾大学 教授

石戸 奈々子氏

知的対流という言葉が非常に面白いと思って聞いていた。楠木先生のお話にも近いのかもしれないが、なんらかのトリガーがないと対流は起こらないだろうと思っている。先生は原動力が必要だと話されたが、私は旗振り役が必要なのではないかと思う。たとえばシリコンバレーやボストンであれば、大学がその役割を果たしてきた。最近では、トロントなども大学が旗振り役を担っている。特徴として、イノベーションが起きている都市の旗振り役には、どういうところがあるのかが気になる。

大日本印刷株式会社専務執行役員

AB センター マーケティング本部 本部長

北島 元治氏

社会課題に関して、誰もが敏感になってきているということは感じている。オリンピックのボランティアがあれだけ集まるとは誰も想像していなかった。それはある意味、社会課題に対して真摯だし、前向きに捉えようとしているからだと思う。どういう社会課題を解決したいのかということを、会社や地域が的確に提示できれば、そこに対して意欲を感じる人も出てくるだろうし、人の集まり方も変わってくるだろう。その点では、日本はまだ、会社も国も社会課題を提示しきれていないような気はする。知的対流の原動力が社会課題だとすれば、こういう課題を解決しようと提示できる社会をつくっていくことが大切だ。民間企業としても、そこにもっと取り組んでいきたいと感じた。

株式会社三菱総合研究所 理事長

小宮山 宏氏

日本の最大の社会課題は、出生率をどうやって上げるかということだ。東京は出生率が1.2。これ以上東京に人が集中したら、ますます人口は減少する。出生率を上げるためには、地方と都市の交流が本当に拡大できるのかということがポイントだ。そこについては、やはり民間企業がやる以外にないと思う。地域を再生するにはビジネスをつくることが重要だからだ。そのビジネスは再生可能エネルギーと一次産業と観光、この3つだと思う。僕は去年、自分で対流をつくろうと「丸の内プラチナ大学」で「逆参勤交代」というのを始めた。草加市や南阿蘇町などに東京のサラリーマンが滞在するという取り組みで、今年は定員があっという間に埋まってしまい、2020年度からは本格的にやろうと思っている。そういう取り組みを渋谷からもぜひ発信し、都市と地方の対流をつくらなければならないと思う。

一橋大学大学院 経営管理研究科 教授

楠木 建氏

新しい消費を生むにはどうしたらいいのか。いちばん簡単なのは人口増だが、事実として中長期的に人口が減っていくことは避けられないだろう。ということは、論理的には「分身」しかない。僕は「異日常」という言葉を使っているが、ひとりの人間が日常と異日常をもつ、つまり分身することによって、新しい消費が生まれる。

異日常のいちばん古典的でわかりやすい例は別荘だ。別荘を買えば家具も買う、電気も引く、ルーターも設置する、買い物もする。これの、もうちょっとカジュアルな異日常もあるのではないかと感じている。たとえば南町田のような都心に近いところに、もうひとつの日常をもつ。知的対流には求心力のあるコンセプトが必要だが、その候補として「異日常」はいいと思う。これは都市計画や交通にも深く関わるものなので、コンソーシアムにもぜひ考えてもらいたい。

株式会社リバネス 取締役 CFO

池上 昌弘氏

地域間の知的対流をもう少し細かく分解してみると、対流が起こりうる場面がふたつあると感じた。ひとつは世代間。今、大学の先生の面白い研究のシーズをどうやったら事業化できるか、という持続的な仕組みづくりにチャレンジしている。すると、若い先生だけでなく、退官直前の先生方にも面白いアイデアをもっている方が多いことに気がついた。先生方の社会課題を解決したいという情熱を、退官後も活かし続けられるような形ができていくとすごく面白いことになるのではないか。また、子どもたちや学生を先生方と混ぜ合わせていくことで、世代間の知識の対流も行われていくのではないだろうか。もうひとつは異分野間。渋谷はIT分野でスーパーブランドができているが、その周りの地域に、ものづくりやデザイン等の機能をどう置くのか?そういった地域間の異分野連携がうまくできると、知的対流が実現に近づくのではないかと感じた。

渋谷という「メディア」

マクルーハン※の「メディア論 - 人間の拡張の諸相」を改めて踏まえ、渋谷というメディアを再定義し、 現実を拡張していけないか?

※マーシャル・マクルーハン(1911-1980)

メディア論の大家。カナダ出身の英文学者、哲学者。「メディアはメッセージである」とし、メディアが伝えている内容(コンテンツ)以上に、そのメディア自体の在り方が人間に大きな影響を与えていると考えた。

また、メディアは人間の身体の「拡張」であると定義し、彼の書籍では、テレビやラジオといった一般的に想起されるメディアだけでなく、自動車・飛行機・衣服・住居・貨幣・数・兵器などもメディアとして考察されている。例えば、自動車は足の拡張である。しかし、自動車は移動を拡張することで、人間の足を弱め、歩けなくしていく。拡張されたメディアは必然的に衰退し、切断をもたらすとも主張した。

「電子技術による新しい相互依存は、世界を地球村のイメージで創りかえる」とも述べており、地球全体が一つの村のようになる可能性を示唆するとともに、断絶や不寛容も生むと述べ、程よい距離感や対話の重要性も伝えている。

一般社団法人俯瞰工学研究所 代表理事

松島 克守氏

対流というのは、ふたつの対立するものの間で起こる。だから、渋谷という都市の中では、対流は起こらないと思う。ところが先日、マクルーハンの本を読んだ。そこで閃いたのは、渋谷はメディアだということだ。メディアという考え方をすると、渋谷の中でも対流や交流が起きる。逆にいうと、メディアという概念でないと、渋谷の対流はつくれないだろう。そういう観点で見ると、渋谷にはもっといろいろな機能があってもいい。渋谷はメディアだと再定義し、その中でコミュニケーションをとると、いろいろなことが見えてくるのでないだろうか。

東京急行電鉄株式会社 執行役員 渋谷開発事業部長

東浦 亮典

渋谷は今、まちとしてかなり成功していると思う。しかし、次のことを考えたときには、まだいろいろな課題があると思っている。危機感がないところにイノベーションは起きにくい。いい時期だからこそ、次の戦略を練っておかなければならない。

東急沿線は560万人ぐらいの人口を抱えている。これはある意味で、小国一国分と同じぐらいの人口を持ち、経済力を持っているということだ。イノベーションやスマート〇〇と言われて何年も経っているが、国単位ではまだ全然動いていない。だからこそ、まず渋谷をはじめとした東急沿線でイノベーションを起こすしかないのではないかと思っている。

ポートランドは、戦略的にまちの仕組みをつくり、それを外販している。渋谷はまだそこまでのビジネスモデルにはなっていないが、しっかりモデル化して、横展開するなり、外販するなりということができると面白いと思っている。

東京急行電鉄株式会社 取締役社長

髙橋 和夫

東急では2030年に向けた長期経営構想※を描いているところ。だが、鉄道や不動産開発では10年はあっという間で、ワクワクしなかったのと、積み上げた結果の経営指標も堅調という中、社会の変化に対して社内の危機感が薄いと感じた。そんな中だとイノベーションは起きにくく、この春に、社長直轄の「フューチャー・デザイン・ラボ」という組織を作った。既に社内起業家育成制度やアクセラレートプログラムをやってきたが、公募型だと受け身になる。社内外の知見を集め、2050年の社会からのバックキャストでの自分たちの意志での実証・実装を通して、これまでとは違ったムーブメントを生み出し、風土を変えていきたいと考えている。渋谷はメディアという話をいただいたが、「エンタテイメントシティSHIBUYA」というまちのビジョン実現に注力し続けている。渋谷をひと味もふた味も違うまちにしていくことが、東京を多様なまちの集合体にし、日本の国力アップに繋がると思っている。

※9月2日発表(https://www.tokyu.co.jp/image/news/pdf/20190902-1.pdf)

株式会社日建設計 執行役員 都市開発グループプリンシパル

奥森 清喜氏

渋谷のまちづくりに20年ほど関わっている。今日の話では、渋谷がどのように日本国内や世界とつながっていくのかということを考えさせられた。渋谷の個性の一番 のベースは、谷になったまちの中に細かい街路がある構造だ。そのため、もともと小さいものを生み出しやすく、スタートアップやベンチャーというものに、フィットしやすかったのだろうと思う。

でも、最近の渋谷のまちづくりのテーマは、小さな構造が生まれやすい渋谷の特徴をどうやって大きなものと融合させるかだ。グーグルは会社が大きくなって六本木に移ったが、今回、象徴的に駅前にビルをつくることで、渋谷に戻ってきた。このように、大きなものとの融合がうまくいくと、それ自体が新しいモデルになる。渋谷モデルが世界中に広がり、アジアの都市にも展開できれば、日本の新しいブランドになるのではないだろうか。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

株式会社 T-SITE 代表取締役社長 兼 COO

天川 清二氏

対流を生むという観点と局所的な拠点という意味合いでの関連性を、メディアというキーワードでくくるとしっくりくると思った。渋谷をメディアと捉え、知的対流を一気に発信することで、ひょっとしたら、地方にも対流が生まれるのではないだろうか。

代官山T-SITEをつくったときに、佐賀県の武雄市長をやられていた樋渡さんに「武雄にも代官山T-SITEをつくってくれ」とオーダーされ、武雄図書館ができた。それもある意味、渋谷から発進した新しいメディアを地方がキャッチして広がった例といえるだろう。民間と一緒になって新しいエコシステムをつくり、それが地方から、また違う地方に波及していく。そういったことにどんどんトライしていくと、社会課題の解決や知的対流の創出というところにつながるのではないだろうか。

・東京急行電鉄株式会社は、開催日7月23日時点での社名となります。

Face to faceの意味

情報と知見・暗黙知の違いを踏まえ、ネットとリアルの長所を活かしあうコミュニケーションのあり方とは?

株式会社東急総合研究所 顧問

藤井 健氏

1988年に、共同研究がどういう状況で生まれるのかという大規模なリサーチを、ベル研究所が行った。そのときに、フロアが違うと共同研究の数が6分の1減るというレポートが出た。当時はまだインターネットがなかった時代だが、電話の回数もメールの回数も、距離が近ければ近いほど増え、離れると減っていくという結果が出ており、これが非常に面白い。しかも、その中身を解析すると、ほとんどが5分間程度の短い無駄話だった。そういう中から新しいアイデアやイノベーション、創造的な活動が生まれている。まさにFace to faceコミュニケーションだ。人間関係の構築が大事だと言われ、それができるところとしてイノベーションディストリクトも注目されている。これは1988年のレポートだが、現在でも通用する真理があると思う。

株式会社三菱総合研究所 理事長

小宮山 宏氏

地方のベンチャーは、ほとんどの打ち合わせはスカイプでできるし、地方でビジネスをやるのに特にハンディキャップはないと言う。ただ、 Face to faceはそれでも必要だとも言っている。でも、そのときは行けばいいんだと。空港には30分で行けるし、乗ってしまえば、あっというまに東京に着く。ここらへんは、インターネットが普及してから、状況がかなり変化していると思う。

コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部 副事業本部長

大田 豊氏

コクヨは企業のオフィスをつくらせてもらうのが生業だが、ここ数年はオフィスを移ると同時に働き方を改革したいと言われる。なぜ働き方を改革しなければいけないのかと尋ねると、コミュニケーションを増やして、イノベーションを起こさないと企業の存続が危ぶまれるからだと。20世紀は同じオペレーションを適切にやっていれば成長できたが、ICTが発達し、グローバル化が進む中では、ほかと同じことをやっていたら、新興国のプレイヤーには価格で絶対に勝てない。生き残るためには、ほかとの違いを生み出さなければいけないので、そのためにもイノベーションは不可欠なものだ。私たちも、何が正解なのか悩みながらやっているが、今日の話は非常に勉強になった。

一般社団法人俯瞰工学研究所 代表理事

松島 克守氏

渋谷のメディア化という意味でも、コワーキングスペースをどんどんつくったほうがいい。そこに集まる人たちはメディア化して勝手に発信するし、勝手に混じっていくだろう。

Amazonは「ツーピザチーム」という、2枚のピザを分けあえるぐらいのチームをひとつの単位にしてその複合体として動いている。管理型のリーダーがいない小さなチームでは、ものすごく濃密なコミュニケーションが生まれ、その中で知識が流動している。むろんネットも活用している。こうしたイノベーションが、現在のAmazonの破壊的な快進撃を牽引していると言えるだろう。Face to faceのようなローカルなやり方とネットの活用とは矛盾しない。

一橋大学大学院 経営管理研究科 教授

楠木 建氏

最近、リアルなやりとりとオンラインのやりとりとでなぜ理解度が違うのかという研究論文を読んだ。いろいろな要素を研究し、その差を説明しようとすると、結局、情報の受け取り手の真剣度が違うということだった。たとえば僕が講演をやると、本とまったく同じ内容でも、わざわざ来てくださる方がいる。本を読んでくださいといえばそれまでだが、家では晩御飯のことを考えたり、テレビが流れていたり、ほかのことに気を取られていて、じつは真剣味が足りていない。最近はZoomなどを使って、Face to faceに近い関係で会議をやることも増えてきたが、聞きながら別の作業をしていることも正直あるのではないだろうか。ところが、相対しているとそれに集中するしかない。つまり、どんなにオンラインのチャネルがテクニカルに向上したとしても、人間の真剣味が違ってくるとリアルが優位になるということだ。これは、かなり説得力がある仮説だと思う。